人事戦略とは?戦略人事との違いや立て方とフレームワークや事例について解説

- 人事戦略とは

- 人事戦略を構成する要素

- 人事戦略と戦略人事の違い

- 人事戦略が求められる理由

- 社会を取り巻く環境の変化

- 優れた採用戦略の実現

- 多様化する人材への対応

- 人事戦略の企業事例

- 人事戦略の企業事例:オムロン株式会社

- 人事戦略の企業事例:パナソニックホールディングス株式会社

- 人事戦略の立て方

- 経営計画を理解する

- 従業員の現状を把握する

- 人材ビジョンを明確にする

- 採用計画を立てる

- 人材育成計画を立てる

- 人事戦略に役立つフレームワーク

- 人事戦略に役立つフレームワーク:SWOT分析

- 人事戦略に役立つフレームワーク:TOWS分析

- 人事戦略に役立つフレームワーク:PPM分析

- 人事戦略は適切に実施することで組織の生産性を高める

人事戦略とは、人事の業務である採用活動や人材育成、人材配置などの業務やオペレーションをどのように改革するかを策定し、組織の生産性の向上を目指すための戦略を指します。

さらに、企業の重要な経営資源の1つである「ヒト」つまり「人的資源(HRM)」に関する仕組みを改善することで、企業の価値を最大化させる施策が人事戦略だとも言えます。

この記事では、人事戦略の意味や戦略人事との違い、人事戦略が求められる背景、人事戦略の立て方、人事戦略に役立つフレームワーク、人事戦略の企業事例について解説します。

人事戦略に必要な人材データの可視化

人事戦略とは

人事戦略とは、人事の業務である採用活動や人材育成、人材配置などの業務やオペレーションをどのように改革するかを策定し、組織の生産性の向上を目指すための戦略を指します。

例えば、優秀な人材を採用するために、採用手法をダイレクトリクルーティングに変更するといったものが人事戦略です。

また、人事業務の効率化のために、給与業務をアウトソーシングさせることや、若手の早期登用を達成するために、役職定年制を導入することなども人事戦略と言えます。

さらに、企業の重要な経営資源である「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」のうちの1つである「ヒト」つまり「人的資源(HRM)」に関する仕組みを改善することで、企業の価値を最大化させる施策が人事戦略だとも言えます。

▼「人的資源(HRM)」についてさらに詳しく

人的資源管理(HRM)とは?目的や課題と企業例

▼「ダイレクトリクルーティング」についてさらに詳しく

ダイレクトリクルーティングとは?他の採用手法や新卒・中途採用向けサービスを比較

▼「生産性」についてさらに詳しく

生産性とは?意味や向上させる方法と高めるための施策事例を解説

人事戦略を構成する要素

人事戦略を構成する4つの要素について確認してみましょう。

人事戦略を構成する要素

- 採用:理想と現実のギャップを埋められる人材を定義し「採用計画」に落とし込む

- 育成:採用した人材が社内外で高いパフォーマンスを発揮できるようにする

- 配置:従業員が高いパフォーマンスを発揮できるよう適切な人員配置をする

- 定着:採用・育成・配置の連動性を高めて優秀な人材を定着させる

▼「人材育成」についてさらに詳しく

人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説

▼「人材配置」についてさらに詳しく

適材適所を実現する「人材配置」とは?実践的な方法とポイントを人事目線で解説

最適配置を実現する方法

⇒「『最適配置』実現のキーポイント」資料ダウンロード

人事戦略と戦略人事の違い

人事戦略と良く似た言葉として、「戦略人事」があげられます。

戦略人事とは、企業の経営目標を達成させるために必要なマネジメントの仕組みや考えのことを指し、より経営に近く、ビジネスへの高度な理解が必要だと言えます。

企業が直面している、あるいは近い将来起こり得る課題に対して、人事の側面から解決を図ることが戦略人事には求められます。

つまり人事戦略があくまでも1つの戦略なのに対して、戦略人事は人事組織やマネジメントそのものだと言えます。

また、戦略人事で重要な役割を担うのが、「CHO(Chief Human Officer)」や「CHRO(Chief Human Resource Officer)」と呼ばれる最高人事責任者です。

CHOやCHROには、自社の組織を深く理解し、経営戦略を支える人材を構築しながらCEOの補佐としての役割が期待されています。

困難な経営課題に対応するためには、戦略人事として「CEO(最高経営責任者)」「CFO(最高財務責任者)」「CHRO(最高人事責任者)」がタッグを組み経営にあたることが求められています。

▼「戦略人事」についてさらに詳しく

戦略人事とは?人事戦略との違いや経営戦略を実現するための役割について解説

▼「CEO」についてさらに詳しく

代表取締役とは?社長やCEOとは違う?代表権や権限について解説

▼「CHRO」についてさらに詳しく

CHROとは?役割と必要なスキルや人事部長との違いも解説

人事戦略が求められる理由

人事戦略で組織の生産性を高めることは極めて重要ですが、なぜ人事戦略が求められているのか、人事戦略が求められる3つの理由について確認してみましょう。

人事戦略が求められる理由

- 社会を取り巻く環境の変化

- 優れた採用戦略の実現

- 多様化する人材への対応

社会を取り巻く環境の変化

人事戦略が求められる理由の1つ目は、「社会を取り巻く環境の変化」があげられます。

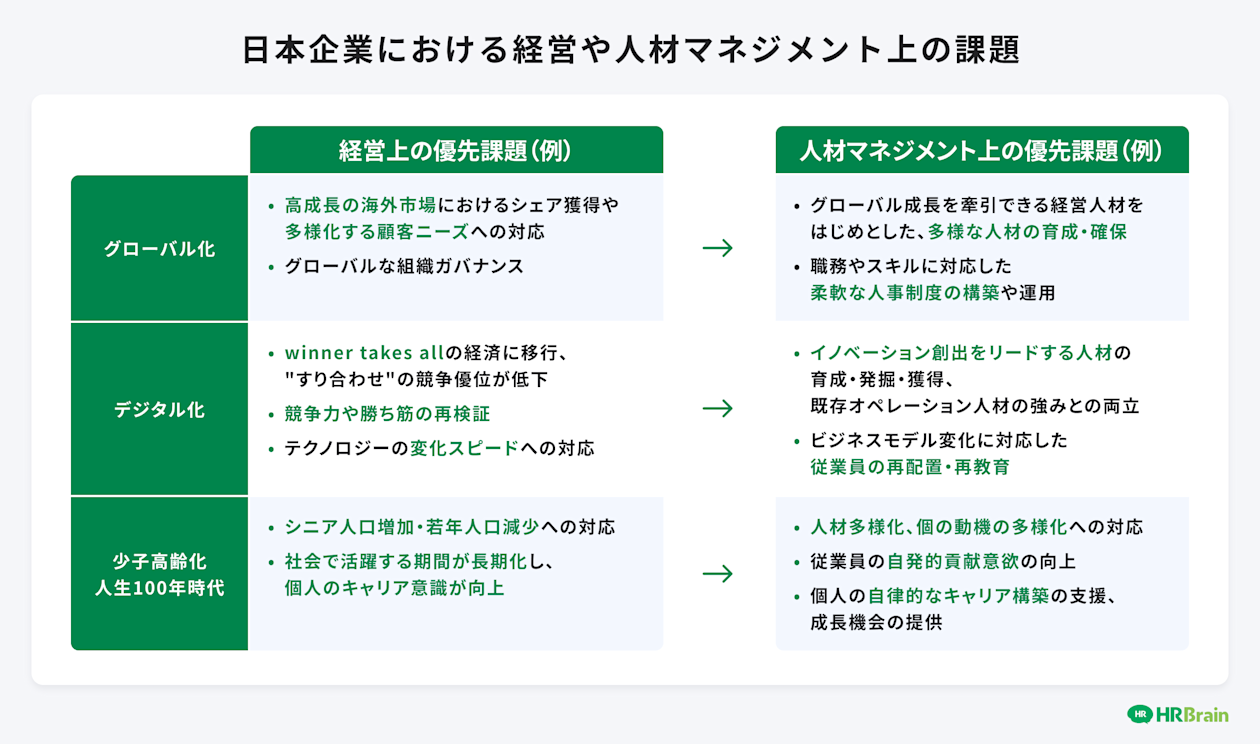

規模の大小や業界問わずほとんどの企業が直面する課題として、「グローバル化」「デジタル化」「少子高齢化」があげられ、人材マネジメントのあり方も変化が迫られています。

「グローバル化」「デジタル化」「少子高齢化」などの変化に対応するためにも、企業には人材マネジメントの課題解決を前提とした人事戦略の必要性が高まっています。

日本企業における「グローバル化」「デジタル化」「少子高齢化」について、経営や人材マネジメント上の課題例を整理すると図のようになります。

▼「人材マネジメント」についてさらに詳しく

人材マネジメントとは?特徴や目的と実施時に大切なことについて解説

優れた採用戦略の実現

人事戦略が求められる理由の2つ目は、「優れた採用戦略の実現」があげられます。

採用戦略は、「人材獲得競争が熾烈を極めている」「超人口減少社会が到来している」「人材が競争力の源泉となっている」という理由で企業存続に大きく影響します。

採用戦略が企業存続に影響する理由

人材獲得競争が熾烈を極めている

超人口減少社会が到来している

人材が競争力の源泉となっている

有効求人倍率はバブル以降最高水準となり、失業率は完全雇用のレベルに達しつつあります。また、2010年代に入り日本の人口は減少に転換し始めました。さらに、テクノロジーによるビジネスモデルの転換で、新たな事業戦略実現には今までと異なる人材が必要になってきています。

新たなビジネスへの挑戦やテクノロジーの活用には、これまでと違うタイプの人材が必要になります。

しかし採用に関する工程は煩雑なため、採用専任の担当者を置くケースが多いです。

経営と採用実務の役割分担は、効率的な採用をするうえでは効果的な一方、抜本的な採用改革を行うには視野が狭くなりがちになり、イノベーションにつながりません。

優れた採用戦略を実現させるためには、経営目標とリンクした人事戦略が欠かせなくなります。

▼「採用戦略」についてさらに詳しく

採用戦略のコツ! 中小・スタートアップ・新卒・中途など採用枠別に解説

▼「有効求人倍率」についてさらに詳しく

有効求人倍率とは?計算方法や完全失業率まで解説

多様化する人材への対応

人事戦略が求められる理由の3つ目は、「多様化する人材への対応」があげられます。

日本企業は、これまで長期安定雇用による密接な組織内コミュニケーションや、安定した人材で高い集団能力を発揮させ経営競争力を強化してきました。

しかし、経営を取り巻く環境が変化している中で、優位性は低下し始めています。

新卒や若手などの長期育成は重要でありつつも、一定の割合で組織の「出入り」を許容することが、個人や企業が共に変化への対応力を高めるためには重要だと考えるようになり、1つの企業で定年まで働く概念は、現在では無くなってきているのです。

またPwCは「ミレニアル 世代の女性:新たな時代の人材」で、今後社会を支えていく「ミレニアル世代」(1980年〜1995年生まれ)に対して「企業の多様性を重要視しているか」について調査を実施しました。

調査での「多様性・受容性の方針は就職先を決める上で重要か?」の問いに対して、男性で74%、女性で86%の人が「重要である」と回答しています。

人材の多様化が予測される中、企業にとって人事戦略は欠かせなくなってきているのです。

(参考)PwC「ミレニアル 世代の女性:新たな時代の人材」

人事戦略の企業事例

優れた人事戦略を実現させ成功している企業は、どのような施策を実行しているのか、2つの企業の事例について確認してみましょう。

人事戦略の企業事例:オムロン株式会社

オムロン株式会社は、社会的課題を解決するソーシャルニーズの創造にチャレンジし、会社と従業員が共に成長できる状態を作り、進化し続けている企業です。

オムロンの人事戦略の中核的になるのが「グローバルコアポジション・コア人財戦略」で、オムロングループの経営と事業を牽引する最重要執行ポジションに位置付けられています。

グローバルコアポジション・コア人財戦略では、グローバルで約200のポジションを定め、それぞれの役割に見合う人材を配置する人事形態を実施しています。

また、グローバルコアポジションを担うコア人材は、オムロンの経営と事業を牽引するための共通の要件である「3つの能力」と「3つの経験」を兼ね備えた人材になります。

グローバルコアポジションを担うコア人材

「3つの能力」

- 自分をリードする力

- 成長創出をリードする力

- 人と組織をリードする力

「3つの経験」

- PL収益性を伴った事業経験

- 事業や本社・支社などをまたぐ経験

- 母国以外での勤務経験

さらにオムロンでは、グローバルコアポジションの適材適所の人材配置を継続させるために、以下の仕組みで運用を実施しています。

グローバルコアポジションの人材配置:本社機能部門として統括するグローバル人材総務本部リードのもと、関連する部門の経営層と議論を通じてグローバルコアポジションの配置候補者をリストアップし、最後は社長によって、選定と人材配置を決定する

サクセションプラン(後継者育成計画の策定と運用):コアポジションに就任した人材は、自身のサクセッサー(後継者候補)を複数人選び育成に責任を持つ

次世代リーダー人材の発掘と育成:次のサクセッサー候補となる次世代リーダーとして、36歳未満の従業員を中心にリストアップし、「3つの能力」の要件を全て満たした人材に加え、複数のコアポジションの現職者からの推薦を受けた人材を加える

オムロンは、グローバルコアポジション・コア人財戦略の推進により、約200あるグローバルコアポジションの継続的な適材配置を現在も実践中です。

特に注力した海外コアポジションが占める現地化比率は、2019年度は70%に達し、2020年度目標の66%を1年前倒しで達成しています。

(参考)オムロン「人材マネジメント」

▼「サクセッションプラン」についてさらに詳しく

サクセッションプランとは?意味と事例や作り方と成功の秘訣について解説

▼「キーポジションの後継者育成計画」についてさらに詳しく

キーポジションの後継者育成計画とは?人事がやるべき施策を解説

経営人材を育成する方法

⇒「サクセッションプランを成功させる秘訣とは」資料ダウンロード

人事戦略の企業事例:パナソニックホールディングス株式会社

パナソニックホールディングスは、創業者である松下幸之助氏が残した「事業は人なり」の言葉通り、大切な「人」が育ち活きることを経営の根幹に置き、人材育成と多様な人材の活用に注力している企業です。

パナソニックホールディングスの教育訓練体系は、グローバル共有で最低限求める知識、スキルとして定められた「共通コアナレッジ体系」をベースに階層的に構築しています。

パナソニックホールディングスの教育訓練の基本体系

経営者:幹部研修、選抜研修

マネージャー:マネジメント系スキル研修、階層別研修

メンバー研修:ビジネススキル研修(IT、コミュニケーション、語学など)、職能別研修(技術、ものづくり、営業、企画、経営、人事など)

パナソニックホールディングスでは2010年に策定した「Global Diversity Policy」を「Panasonic Group DEI Policy」と改定し、グループで推進しています。

DEIとは、「Diversity(多様性)」「Equity(公平性)」「Inclusion(包括性)」の頭文字からなる略称で、従業員ひとりひとりに対する機会の提供の公平性を追求することで、より高い創出につなげることを目指しています。

DEIはパナソニックホールディングスの戦略人事部が企画、戦略立案し、グループの人事戦略デザイン室が実行します。

パナソニックホールディングスDEIの取り組み例

ジェンダー平等推進の取り組み

国や地域独自のDEIの取り組み

多様な働き方を実現する柔軟な勤務制度(フレックスタイム制、ワーク&ライフサポート勤務、ファミリーサポート休暇、育児休業、育児応援カフェポイント、介護休業、チャイルドプラン休業)

DEIの推進により、パナソニックホールディングスでは勤続平均年数23. 1年や、女性管理職者数664名(構成比11.1%)などを実現させています。

(参考)パナソニックホールディングス「人材育成と多様な人材の活用」

▼「社員研修」についてさらに詳しく

社員研修とは?内容やプログラム例、おすすめサービスを解説

人事戦略の立て方

人事戦略はどのようにして立てていくべきなのか、人事戦略の立て方について確認してみましょう。

人事戦略の立て方

- 経営計画を理解する

- 従業員の現状を把握する

- 人材ビジョンを明確にする

- 採用計画を立てる

- 人材育成計画を立てる

経営計画を理解する

人事戦略の立て方の1つ目は、「経営計画を理解する」ことです。

経営計画を理解しないまま人事戦略を進めてしまうと、たとえ優れた人材を確保しても適切な人員配置はできません。

まずは、「経営ビジョン」と「人財ビジョン」を理解することから始めると良いでしょう。

経営ビジョンの理解では、自社が社会の中でどのような使命を果たすべきなのかについて確認します。

人材ビジョンの理解では、経営ビジョンを実現させるためには、自社の人材はどのような姿になっていないといけないのかについて確認します。

経営ビジョンと人材ビジョンを理解したうえで、各部門の事業ビジョンや事業計画までを理解するようにしましょう。

▼「ビジョン」についてさらに詳しく

ミッション、ビジョン、バリューの作り方とは?具体的な事例も紹介

従業員の現状を把握する

人事戦略の立て方の2つ目は、「従業員の現状を把握する」ことです。

従業員の現状を把握していなければ、人員の適材配置が困難になってしまいます。

従業員の現状を把握するためには、人材情報をデータ化し従業員ひとりひとりが持つスキルや実績などについて分析するようにしましょう。

人材情報のデータ化には、「従業員の基本情報」「職業履歴」「保有スキルや資格」「個人目標やエンゲージメント」「人事評価の履歴」などの情報が必要です。

人材データを可視化することは、人材配置や人事戦略に活用できる他、人材育成やスキル管理にも役立てられます。

▼「人材データ」についてさらに詳しく

人材データの管理・活用に必要なこととは?基本から構築方法まで解説

▼「スキル管理」についてさらに詳しく

スキル管理とは?目的や方法とスキルマップについて解説

従業員データを可視化する方法

⇒「5分でわかる人材データベース管理入門」資料ダウンロード

人材ビジョンを明確にする

人事戦略の立て方の3つ目は、「人材ビジョンを明確にする」ことです。

経営計画を理解し人材の状態が把握できたら、データを参考にして「人材ビジョンを明確に」します。

具体的には、経営目標達成のために、必要とする能力を持ち合わせた人材をイメージします。

人材ビジョンを策定する際に有効となる指標が、経済産業省が発表している企業における「3つの原則と6つの方策」です。

(出典)経済産業省「企業の戦略的人事機能の強化に関する調査」をもとにHRBrainが作成

3つの原則と6つの方策は、これからの多くの日本企業に求められる人材マネジメントにおいて優先して実施すべき施策だと言えます。

▼「人材マネジメント」についてさらに詳しく

人材マネジメントとは?特徴や目的と実施時に大切なことについて解説

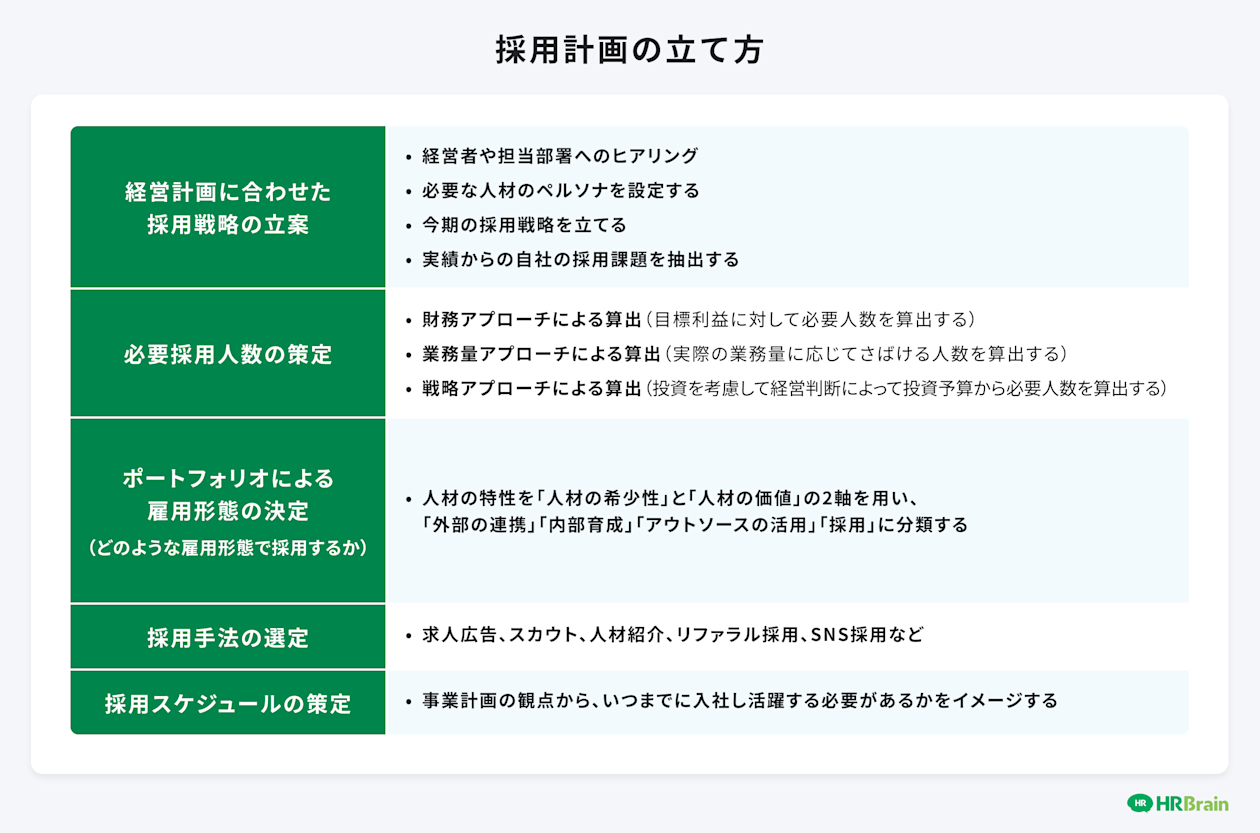

採用計画を立てる

人事戦略の立て方の4つ目は、「採用計画を立てる」ことです。

採用計画は、あくまでも経営計画に基づき戦略的にリソースを投下しなければいけないため、採用計画を立てる際は、必要な人材と人数を具体的にします。

▼「採用戦略」についてさらに詳しく

採用戦略のコツ! 中小・スタートアップ・新卒・中途など採用枠別に解説

▼「要員計画」についてさらに詳しく

要員計画とは?意味や目的と計画の立て方や計算式について解説

▼「人材ポートフォリオ」についてさらに詳しく

人材ポートフォリオとは?意味と作り方や重視される理由について解説

人材育成計画を立てる

人事戦略の立て方の5つ目は、「人材育成計画を立てる」ことです。

人材育成計画を立てる際は、経営理念や経営ビジョンを必ず盛り込むようにしましょう。

経営理念やビジョンを考慮しなければ、育成した人材が企業にとって必要な人材像から乖離してしまう恐れがあるためです。

また、将来の理想の人材像が具体化されると良いでしょう。

実際に働いている従業員から理想像を見出すのも1つの方法です。

優秀とされる人材が持つスキルや実績についてリスト化することで、理想像が具体化されやすくなるでしょう。

人材育成計画を実行する際は、階層別で最適な手段を取り入れるようにしましょう。

階層別の人材育成

新入社員向け:入社時の集団研修、OJT

中堅社員向け:スキルアップ研修、メンター制度

リーダーや管理者向け:リーダーシップ研修、経営戦略研修

▼「経営理念」についてさらに詳しく

経営理念の浸透が大切な理由は?理念作成のポイントと事例も詳しく解説

▼「OJT」についてさらに詳しく

OJTとは?OFF-JTとの違いや意味と教育方法をわかりやすく解説

▼「メンター」についてさらに詳しく

メンターとは?メンタリングの意味やコーチングとの違いと必要性について簡単に解説

▼「リーダーシップ」についてさらに詳しく

リーダーシップとは?マネジメントとの違いや種類と具体例

経営戦略と連動した人材育成方法

⇒「失敗しない人材育成ハンドブック」資料ダウンロード

人事戦略に役立つフレームワーク

人事戦略を立てるために役立つフレームワークについて確認してみましょう。

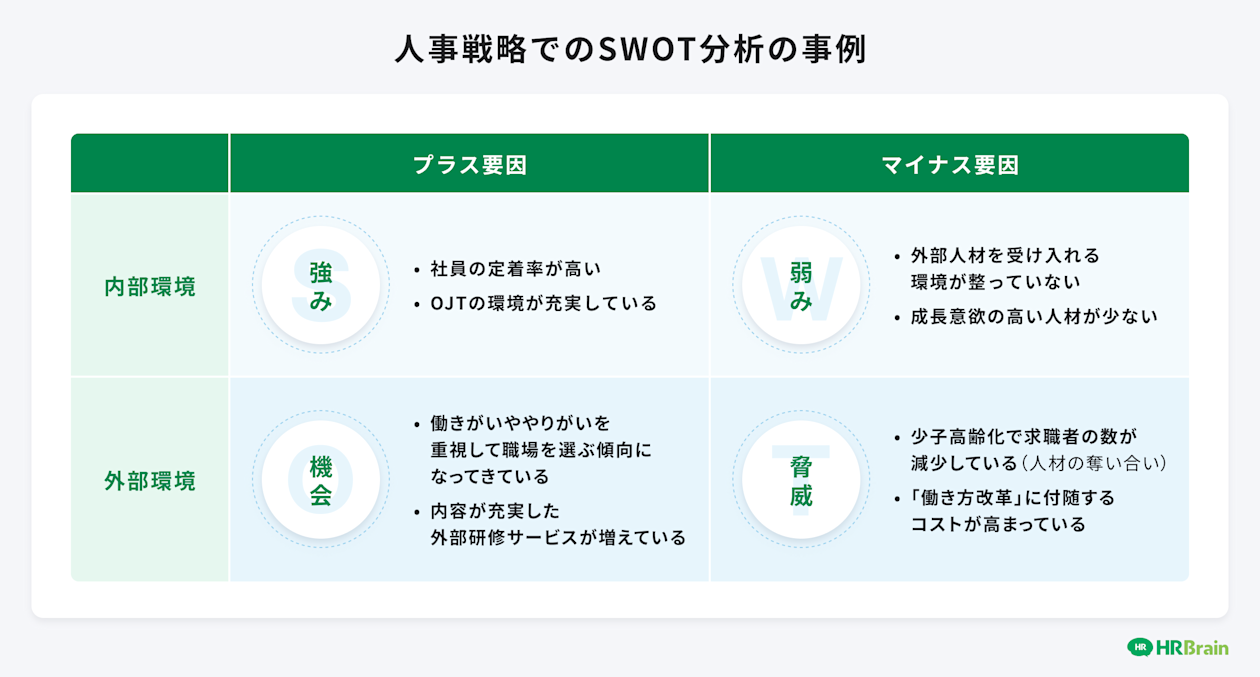

人事戦略に役立つフレームワーク:SWOT分析

SWOT分析は、「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4つの視点からKSF(重要成功要因)を抽出するフレームワークで、4つの頭文字「S・W・O・T」を取ってSWOT(スウォット)分析と言われています。

人事戦略でのSWOT分析の「機会」と「脅威」は、自社を取り巻く「外部環境」を指します。

「景気動向」「法改正」「政治」「経済情勢」「大規模なイベント」などが、自社にとってプラス要因になるのかマイナス要因になるかを考え、「機会」と「脅威」のそれぞれに分類していきます。

人事戦略でのSWOT分析の「強み」と「弱み」は、自社における「内部環境」を指します。

「人材」「製品やサービス」「業界を取り巻く状況」などが、自社にとってプラス要因になるのかマイナス要因になるかを考え、「強み」と「弱み」のそれぞれに分類していきます。

SWOT分析を用いて自社を取り巻く環境を分析することで、自社の把握と共に今後必要な人材が明確になります。

▼「SWOT分析」についてさらに詳しく

SWOT分析

▼「KSF」についてさらに詳しく

【完全版】人事のためのKSFとは。KPI・KGI・OKRとの違い

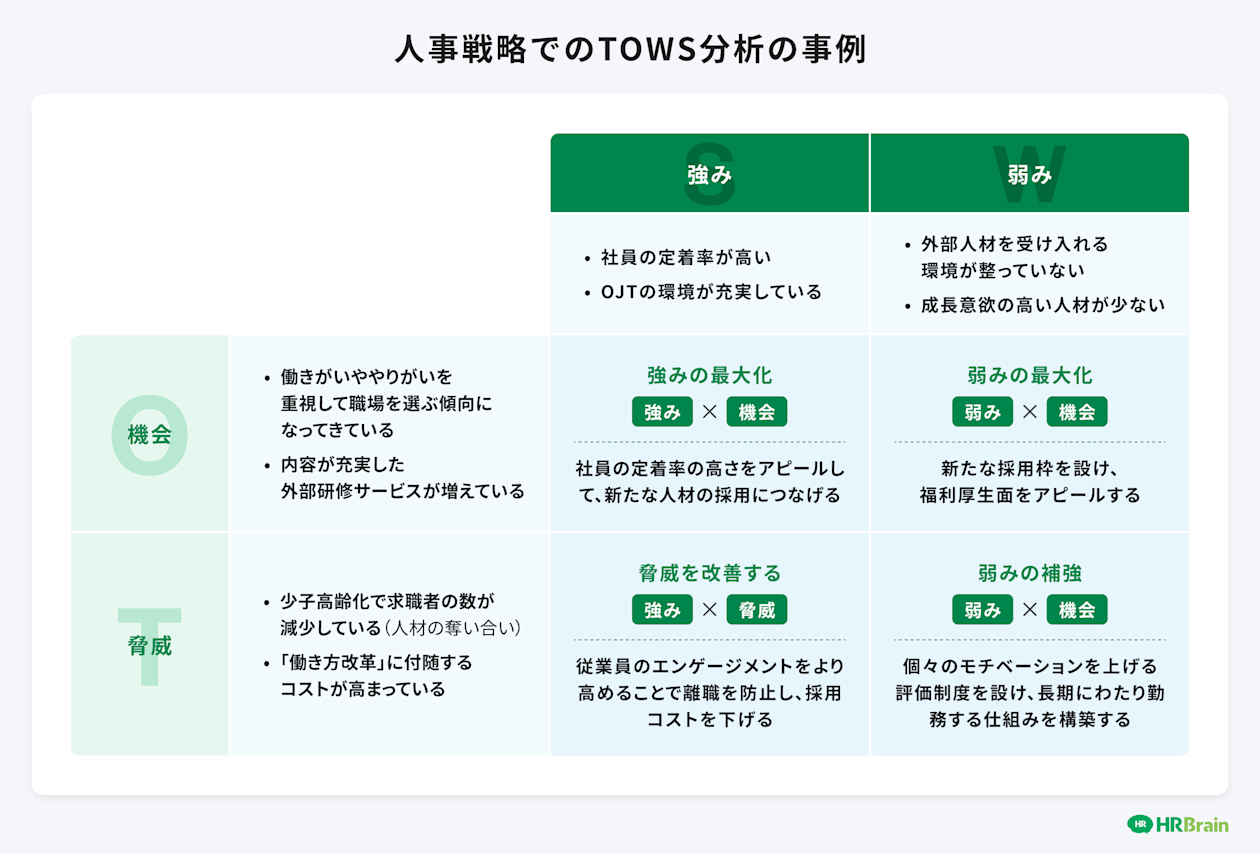

人事戦略に役立つフレームワーク:TOWS分析

TOWS(トゥーズ)分析とは、クロスSWOT分析とも呼ばれ、SWOT分析の発展型で、SWOT分析で可視化した「強み・弱み」「機械・脅威」の要素を掛け合わせることで、具体的な戦略を明確にする方法です。

人事戦略に役立つフレームワーク:PPM分析

PPM分析とは、市場成長率と市場占有率の2軸から、事業活動や自社の製品やサービスを、「花形(Stars)」「金のなる木(Cash Cows)」「負け犬(Dogs)」「問題児(Question Marks)」の4つのポジションに分類し、適切に経営資源を配分する方法です。

人事戦略でのPPM分析の事例について確認してみましょう。

人事戦略でのPPM分析の事例

花形(Stars):もっとも会社に貢献している人材で今後も積極的に投資していくべき人材

金のなる木(Cash Cows):投資すれば会社に大いに貢献する人材

負け犬(Dogs):投資しても会社に貢献しない人材

問題児(Question Marks):成長したら会社に貢献するが現在は投資コストが先行している人材

人事戦略では、PPM分析での「金のなる木」の人材への投資に注力することが基本だと言えるでしょう。

▼「人事戦略フレームワーク」についてさらに詳しく

【実践】人事フレームワークまとめ・KSF活用。SWOT/PEST分析

人事戦略は適切に実施することで組織の生産性を高める

人事戦略とは、人事の業務である採用活動や人材育成、人材配置などの業務やオペレーションをどのように改革するかを策定し、組織の生産性の向上を目指すための戦略を指します。

さらに、企業の重要な経営資源である「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」のうちの1つである「ヒト」つまり「人的資源(HRM)」に関する仕組みを改善することで、企業の価値を最大化させる施策が人事戦略だとも言えます。

変化が激しい現代ビジネスにおいても、適切に人事戦略を実施することで、組織の生産性を高めることが可能になります。

また人事戦略を通して、人材を適材配置してパフォーマンスの向上につなげるためにも、従業員の状態を正しく把握することが重要です。

「HRBrain タレントマネジメント」は、人事戦略に必須の人材データの管理と可視化を、簡単かつシンプルに実現します。

さらに、従業員のスキルマップや、これまでの実務経験、育成履歴、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、OKRなどの目標管理、1on1やフィードバックなどの面談履歴などの一元管理も可能です。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメントシステム」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ