リクルーターとは?メリットとデメリットや選ばれる社員の特徴と導入方法を解説

- リクルーターとは

- リクルーター制度とは

- リクルーターがつく面接

- リクルーター制度は中途採用にも活用される

- 兼務リクルーターとプロリクルーターとの違い

- 兼務リクルーターとは

- プロリクルーターとは

- リクルーターに必要な適性

- リクルーターに選ばれる従業員の例

- リクルーター制度のメリット

- 面接ではわかりにくい候補者の本質が見える

- 自社の魅力をダイレクトに伝えられる

- リクルーター制度のデメリット

- 企業のイメージダウンにつながる可能性がある

- 公平な判断が得られない

- リクルーター制度を導入する5つのステップ

- リクルーター制度の社内整備

- リクルーター制度を導入する学校選び

- リクルーター候補選び

- リクルーターの育成

- リクルーター制度の告知

- リクルーター制度の導入には適切な人材の選出と育成が大切

リクルーターとは、新卒採用や中途採用の採用活動に直接関わる従業員のことを指します。

リクルーター制度には、採用活動で優位になるようなメリットがある一方で、デメリットもあります。

特に新卒採用の学生にとっては、接触したリクルーターの印象がそのまま企業全体の印象になってしまう可能性があるため、リクルーターの選出や育成には注意が必要です。

この記事では、リクルーター制度とは、リクルーターがつく面接、リクルーターの中途採用での活用、兼務リクルーターとプロリクルーターとの違い、リクルーターに必要な適性、リクルーターに選ばれる従業員の例、リクルーター制度のメリットとデメリット、リクルーター制度を導入する5つのステップについて解説します。

自社のリクルーターの選出をサポート

リクルーターとは

リクルーター(recruiter)とは、新卒採用や中途採用の採用活動に直接関わる従業員のことを指します。

リクルーターは、通常の人事部が行う選考過程とは別に、学生や求職者と直接会ってコミュニケーションをとり、相談に乗ったり、採用活動のサポートを行います。

リクルーターとなる従業員の選出方法や、リクルーターをつける時期については、企業によって異なります。

リクルーター制度とは

リクルーター制度とは、採用担当者であるリクルーターが直接学生や求職者と連絡をとり、採用活動を行う制度のことを指します。

リクルーターは学生や求職者が話しやすく、親近感が持てるよう、学生の場合は年齢の近い若手の従業員で、多くは学生の大学のOBやOGが担当するケースが多いです。

リクルーターに選ばれた従業員は、面談をした学生や求職者の評価を人事部へ伝えます。

リクルーターは、人事部での面接よりも、学生や求職者1人あたりと接触できる時間が多くなるため、人材の適性を直接判断できるなどのメリットがあります。

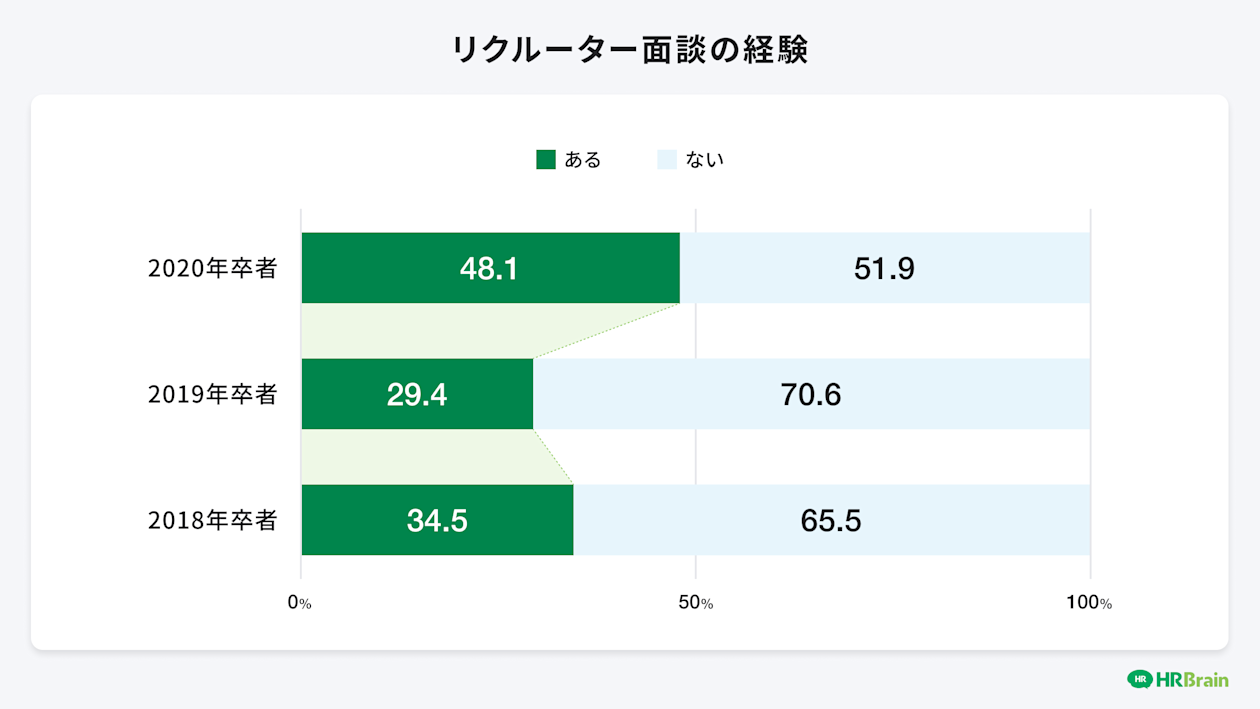

リクルーター面談の経験

2020年卒者:ある(48.1%)、ない(51.9%)

2019年卒者:ある(29.4%)、ない(70.6%)

2018年卒者:ある(34.5%)、ない(65.5%)

(出典)キャリタス就活2020「2021年卒『リクルーターとの接触経験』」

また、新卒採用でのリクルーターとの接触は、近年では半数近い学生が経験するようになっています。

▼「適性」についてさらに詳しく

職業適性(職場適性)とは?自分に合った職場や向いている仕事を見つけるポイントを解説

業務適性とは?意味と見極める方法やメリット職種別の必要スキルを解説

リクルーターがつく面接

新卒の就職活動では、エントリーシートを提出後、もしくはインターンシップや会社説明会への参加後に、担当のリクルーターから学生に連絡をすることが一般的です。

リクルーターから連絡があり、学生の担当が決まることを「リクルーターがつく」と言います。

担当のリクルーターは人事へ評価を出すまでに、個別面接の調整をします。

リクルーター面接は、通称「リク面」と呼ばれ、会社内で会う場合だけでなく、社外の飲食店で会う場合も多く、説明会やスカウト、面談とも呼ばれます。

リクルーターからの面接の評価が良い場合は、人事部が行う通常面接のフローへと引き継がれますが、リクルーターが学生を内定までフォローをする場合もあります。

学生は、人事担当者より歳の近いリクルーターの方が会社への質問などもしやすくなります。

またリクルーターが学生にフランクに接することで、自社が本当に第1志望かどうかなどの本音を聞きやすくなります。

リクルーター制度は中途採用にも活用される

リクルーター制度は新卒に適用されるイメージがありますが、中途採用でも利用される場合があります。

リクルーター制度を取り入れることで、能動的な「攻め」の採用活動が可能になります。

最近では応募者からのアプローチだけでなく、求人メディアを通じて、求職者データベースへアクセスし、スカウトしたり、採用ターゲットが集まるイベントへの参加や、自社でイベントを主催して人材をスカウトすることも増えています。

▼「求人データベース」についてさらに詳しく

求人データベースも採用活動に活用しよう!優秀な求職者を探すコツ

▼「採用戦略」についてさらに詳しく

採用戦略とは?戦略の立て方やフレームワークと中小企業・スタートアップ・新卒採用でのポイントを解説

▼「採用ペルソナ」についてさらに詳しく

採用ペルソナとは?作り方や注意点と採用での注意点について解説

自社の採用に合ったリクルーター人材の抽出

⇒「HRBrain タレントマネジメント」資料ダウンロード

兼務リクルーターとプロリクルーターとの違い

リクルーターには、「兼務リクルーター」と「プロリクルーター」の大きく2種類のリクルーターがあります。

兼務リクルーターとプロリクルーターの違いと、それぞれのリクルーターに必要な適正について確認してみましょう。

兼務リクルーターとは

兼務リクルーターとは、人事部以外の従業員が採用活動に参加している場合を指します。

具体的には、学生や中途採用の候補者と、大学のつながりや、前職などのつながりを持つ従業員のことを指します。

学生との面談は主に若手の従業員が担当することが多いですが、場合によっては幹部クラスの従業員が対応することもあります。

兼務リクルーターには、候補者が打ち解けやすいような近い年齢や立場の人や、候補者にアドバイスができる立場の人が任命されることが多くなっています。

プロリクルーターとは

プロリクルーターとは、専門職として採用活動に従事する人のことを指します。

採用のプロフェッショナルで、新卒採用、中途採用にかかわらず、採用活動のゴールのために、採用プロセス全体、もしくは専門領域を担当します。

特に専門知識の必要な分野では、見極めができる知識のあるプロリクルーターは貴重な人材のため、プロリクルーター自身が採用対象者となる場合もあります。

例えば、金融系や研究職などのアセスメントができる場合などがあてはまります。

海外では大学で選考した分野に就職をするのが通常で、人事の分野でも同様です。

日本のように主に一括採用をした学生が、広報や人事など配属が変わりながら、現場で学んでいくスタイルとは異なりるため、リクルーターの仕事を専門にした人材が生まれやすく、外資系ではプロのリクルーターの部門が存在します。

最近では日本の企業でも、人材採用を外部のプロに任せたり、社内でもプロを採用し、人材を育てるようになっています。

▼「アセスメント」についてさらに詳しく

アセスメントとは?意味と定義や評価の目的と注意点についてわかりやすく解説

リクルーターに必要な適性

リクルーターは企業の顔として学生を中心とした採用候補者に接触をするため、採用候補者を選別する能力だけでなく、採用候補者に選んでもらえるような人物である必要もあります。

リクルーター候補に必要な適性について確認してみましょう。

リクルーター候補に必要な適性

候補者と年齢が近い

人間的に魅力的である

自社のアピールができる高いコミュニケーション能力

公平な態度で候補者に接することができる

出身大学のOBやOGなど候補者との共通点がある

リクルーターに選ばれる従業員の例

企業によってリクルーターの採用基準は異なりますが、一般的にリクルーターに選ばれる従業員の主な共通点について確認してみましょう。

リクルーターに選ばれる従業員の主な共通点

会社にロイヤリティを感じている

新卒採用枠で採用された従業員である(新卒採用向けの場合)

上司からの評価が高い

将来的に活躍が期待されている

一般的に社内でリクルーターに選ばれることは「抜擢」にあたり、優秀な従業員であるとも言えます。

しかし優秀なだけでなく、「会社にロイヤリティを感じている」「会社が好きである」ということが大前提になります。

社内のリクルーター人材の抽出をサポート

⇒「HRBrain タレントマネジメント」資料ダウンロード

リクルーター制度のメリット

リクルーター制度のメリットについて確認してみましょう。

リクルーター制度のメリット

より多くの候補者と接触ができる

面接ではわかりにくい候補者の本質が見える

自社の魅力をダイレクトに伝えられる

より多くの候補者と接触ができる

リクルーター制度のメリットとして、「より多くの候補者と接触ができる」ことがあげられます。

特に新卒の一括採用では、面接時期が重なり人事部だけのリソースでは、面接対応のキャパシティの限界が決まってしまいます。

リクルーター制度を導入することで、一時的に必要な面接官を多く確保することができ、接触できる学生の数も増やすことができます。

また早期に優秀な学生と話し合う機会を作ることで、自社への志望度を高め、他社へ流れることを防ぐこともできます。

面接ではわかりにくい候補者の本質が見える

リクルーター制度のメリットとして、「面接ではわかりにくい候補者の本質が見える」ことがあげられます。

採用候補者と年齢が近いリクルーターが接触することで、学生も堅苦しくなく本音を言いやすくなります。

またじっくりと話すことで、学生の本質を見ることができると同時に、学生の気持ちを掴むこともできます。

自社の魅力をダイレクトに伝えられる

リクルーター制度のメリットとして、「自社の魅力をダイレクトに伝えられる」ことがあげられます。

リクルーターは早い段階で学生や中途採用の候補者と連絡をとることが通常です。

新卒採用の企業説明会への参加の段階では、学生の関心は実際には低い場合がありますが、学生にリクルーターがつくことで、自社の魅力を直接アピールし、優秀な学生を振り向かせることができます。

実際に働いている従業員だからこそ「実際の社風、実務の内容」などについて答えることができ、学生の不安の解消につなげることができます。

▼「組織風土」についてさらに詳しく

組織風土と組織文化の違いとは?良い組織にするためのポイントを解説

リクルーター制度のデメリット

リクルーター制度のデメリットについて確認してみましょう。

リクルーター制度のデメリット

企業のイメージダウンにつながる可能性がある

公平な判断が得られない

企業のイメージダウンにつながる可能性がある

リクルーター制度のデメリットとして、「企業のイメージダウンにつながる可能性がある」ことがあげられます。

リクルーターの質によって、学生が企業に対して持つ印象に大きく影響します。

良い印象を持ってもらえれば問題ないですが、リクルーターの能力が低い場合、応募者の自社へのイメージダウンにつながる可能性があるため、優秀な人材を1人のリクルーターの印象だけで逃してしまうことがあります。

またリクルーターには悪気はなくても、優秀な学生を採用したいと力が入るあまり、自社の良さを誇張して伝えてしまうオーバートークになってしまう可能性があります。

リクルーターによる学生への説明の行き違いで「配属の希望が通る」と思い込んでしまった学生とトラブルになってしまう場合もあります。

リクルーターの質とトーク内容に関しては、人事部でしつこいくらい入念な確認が必要です。

公平な判断が得られない

リクルーター制度のデメリットとして、「公平な判断が得られない」ことがあげられます。

通常は同じ大学の出身者がリクルーターにつくことが多いのですが、企業の中に出身者がいないと、リクルーターが選抜されない場合があり、リクルーター面接がある学生と、ない学生に二分化されていまいます。

またリクルーターは、ある一定以上の大学に集中する場合が多く、大学のレベルで就職活動に差が出てしまうことがあります。

さらに、リクルーターと学生の性格やタイプが合わないなど、個人的なフィルターもかかりやすく、人事での面接に比べて公平な判断が得られないと考える応募者もいます。

▼「ハロー効果」についてさらに詳しく

ハロー効果とは?例やピグマリオン効果との違いと人事評価エラーについてわかりやすく解説

リクルーター制度を導入する5つのステップ

リクルーター制度は、人材確保のひとつとして取り組みたい施策ですが、注意点も多くあり、特にリクルーターの選抜は重要です。

リクルーター制度を導入する5ステップについて確認してみましょう。

リクルーター制度を導入する5つのステップ

- リクルーター制度の社内整備

- リクルーター制度を導入する学校選び

- リクルーター候補選び

- リクルーターの育成

- リクルーター制度の告知

リクルーター制度の社内整備

リクルーター制度を導入するステップの1つ目として、「リクルーター制度の社内整備」があげられます。

リクルーター制度は人事部以外の、主に若手の従業員をリクルーターとして選抜することになります。

採用活動をメイン業務としていない従業員の場合、通常業務に支障が出る、もしくは抜擢に対して反対意見が出る場合があります。

社内の反発を未然に防ぐためにも、人事部だけではく、企業トップやマネジメント層とのコンセンサスと、トップダウンでの社内通知が大切です。

また、社内でのルールの作成も必要になります。

特に費用面に関しては明確にしておく必要があります。

学生と社外で会う場合や学校訪問を業務活動とするのか、交通費や飲食代の精算方法、接触頻度の上限など、具体的に決めておくことが必要です。

▼「コンセンサス」についてさらに詳しく

コンセンサスとは?意味とアグリーメントやオーソライズとの違いと社内で合意を得るためのポイントを解説

▼「トップダウン」についてさらに詳しく

トップダウンとは

リクルーター制度を導入する学校選び

リクルーター制度を導入するステップの2つ目として、「リクルーター制度を導入する学校選び」があげられます。

リクルーター制度をどの学校に適用するのか決めておく必要があります。

リクルーター制度では人事以外の人材を使うことができますが、リソースは無限ではなく、企業内でコストを使うことには変わりありません。

企業としてどの学校にリクルーター制度を適用するのか、もしくは事前のリスト外でもどこまではリクルーターを派遣するのか、基準を決めておくのが一般的です。

リクルーター候補選び

リクルーター制度を導入するステップの3つ目として、「リクルーター候補選び」があげられます。

リクルーター制度で特に大事なのが、リクルーターの選抜です。

学生は、リクルーターの印象が企業の印象となってしまうことも多く、適切なリクルーターを選抜する必要があります。

学生に親近感を持ってもらえるような若手で、かつ優秀な人材の確保が成功の鍵となります。

リクルーターの育成

リクルーター制度を導入するステップの4つ目として、「リクルーターの育成」があげられます。

リクルーターの育成として、一定の面接スキルの研修が必要になります。

学生に年齢が近い若手従業員では、面接官としての経験がない場合も多く、判断基準にバラツキがでてしまう可能性があります。

リクルーター同士で判断基準に差が出ないよう、できる限り同一のレベルとなるよう、リクルーターを育成しなければなりません。

また、過去にはリクルーターが就活生に対してセクハラ問題を起こしてしまった事例もあります。

もしそうなった場合、企業のイメージは著しくダウンしてしまいます。

また「どのような人材を採用したいと考えているか」という自社の定義を共有する必要もあります。

さらにリクルーターを育成することで、リクルーター自身の「企業に対するエンゲージメント向上」や「自己成長」にもつながります。

▼「研修」についてさらに詳しく

研修とは?受ける意味やビジネスで実施される研修を一覧で解説

社員研修とは?内容やプログラム例、おすすめサービスを解説

▼「ハラスメント」についてさらに詳しく

ハラスメントとは?種類と定義や発生時の職場対応について解説

▼「エンゲージメント」についてさらに詳しく

エンゲージメントとは?意味や従業員満足度との違いやメリットと高める方法について解説

リクルーター制度の告知

リクルーター制度を導入するステップの5つ目として、「リクルーター制度の告知」があげられます。

リクルーターの選考と研修の終了後、リクルーターの各種活動を開始します。

またリクルーター制度の告知は、社内だけでなく、対象大学などに対しても行います。

リクルーターは、基本的に「説明会への参加」「出身大学を中心に担当大学への連絡やスカウトの告知」「個人的面接や面談」の3つの活動を実施します。

人材育成や研修記録などの従業員データを見える化する方法

⇒「HRBrain タレントマネジメント」資料ダウンロード

リクルーター制度の導入には適切な人材の選出と育成が大切

リクルーターとは、新卒採用や中途採用の採用活動に直接関わる従業員のことを指します。

リクルーター制度の導入は、深刻な人手不足の中、自社に優秀な人材を採用するためには必要不可欠です。

特に新卒採用では、リクルーター制度を導入する企業が増えており、学生とリクルーターが接触する割合は上昇傾向にあり、今後ますます必要になる制度だと言えます。

リクルーター制度には、「より多くの候補者と接触ができる」「面接ではわかりにくい候補者の本質が見える」「自社の魅力をダイレクトに伝えられる」などのメリットがある一方で、「 企業のイメージダウンにつながる可能性がある」「公平な判断が得られない」などのデメリットもあります。

特に新卒採用の学生にとっては、接触したリクルーターの印象がそのまま企業全体の印象になってしまう可能性があるため、リクルーターの選出や育成には注意が必要です。

「HRBrain タレントマネジメント」は、社内に点在する従業員ひとりひとりのデータを一元管理することで、リクルーターなどの人材の選出をサポートします。

さらに、従業員のスキルマップや、これまでの実務経験、育成履歴、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、OKRなどの目標管理、1on1やフィードバックなどの面談履歴などの一元管理も可能です。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメントシステム」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ